Die planetare Dichte ist ein wichtiges Vergleichskriterium bei der Suche nach erdähnlichen Planeten. Eine niedrige Dichte verrät Wissenschaftlern, dass ein Planet mit höherer Wahrscheinlichkeit gasreich wie Jupiter ist, und eine hohe Dichte wird mit Gesteinsplaneten wie der Erde in Zusammenhang gebracht. Aber eine neue Studie spricht dafür, dass manche Planeten aufgrund eines zweiten, verborgenen Sterns in ihren Systemen weniger dicht sind als bisher angenommen.

Weil Teleskope auf bestimmte Gebiete am Himmel blicken, können sie nicht immer zwischen einem Stern und zwei Sternen unterscheiden. Ein System aus zwei einander eng umkreisenden Sternen könnte auf Bildern als ein einziger Lichtpunkt erscheinen, sogar bei modernen Observatorien wie dem NASA-Weltraumteleskop Kepler. Das kann weitreichende Folgen für die Größenbestimmung von Planeten haben, die nur einen dieser Sterne umkreisen. Das ist das Ergebnis einer kommenden Studie, die von Elise Furlan vom Caltech/IPAC-NExScI in Pasadena (Kalifornien) und Steve Howell vom Ames Research Center der NASA im kalifornischen Silicon Valley im Astrophysical Journal veröffentlicht wird.

„Unser Wissen darüber, wie viele Planeten so klein wie die Erde sind, und wie viele so groß wie Jupiter sind, könnte sich verändern, wenn wir mehr Informationen über die Sterne bekommen, die sie umkreisen“, sagte Furlan. „Man muss den Stern wirklich gut kennen, um die Eigenschaften seiner Planeten abzuleiten.“

Es ist bekannt, dass einige der am besten untersuchten Planeten jenseits unseres Sonnensystems – sogenannte Exoplaneten – Einzelsterne umkreisen. Wir wissen, dass Kepler-186f (ein erdgroßer Planet in der habitablen Zone seines Sterns) einen Stern ohne Begleiter umkreist. Die habitable Zone ist die Distanz, in der ein Gesteinsplanet flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche besitzen könnte. TRAPPIST-1, der ultrakühle Zwergstern, der die Heimat für sieben erdgroße Planeten darstellt, besitzt ebenfalls keinen Begleitstern. Das bedeutet, es gibt dort keinen zweiten Stern, der die Schätzung der Planetendurchmesser und damit die Ableitung ihrer Dichten erschwert.

Aber andere Sterne haben einen nahen Begleiter, wie hochauflösende Bilder kürzlich gezeigt haben. David Ciardi, Chefwissenschaftler am Exoplanet Science Institute (NExScI) der NASA am Caltech, leitete ein umfassendes Projekt zur Nachbeobachtung von Sternen, die bereits zuvor von Kepler untersucht wurden, wobei eine Vielzahl bodenbasierter Teleskope zum Einsatz kam. Dies hat in Kombination mit anderen Forschungsarbeiten bestätigt, dass viele Sterne, in deren Orbits Kepler Planeten registriert hatte, stellare Begleiter besitzen. In manchen Fällen wurden die Durchmesser der Planeten um diese Sterne berechnet, ohne den Begleitstern zu berücksichtigen. Das bedeutet, die Schätzungen für ihre Größen sollten kleiner und jene für ihre Dichten höher ausfallen als die tatsächlichen Werte sind.

Frühere Studien ergaben, dass ungefähr die Hälfte aller sonnenähnlichen Sterne in unserer Nachbarschaft einen Begleiter im Umkreis von 10.000 Astronomischen Einheiten besitzt. Eine Astronomische Einheit ist die durchschnittliche Entfernung zwischen Sonne und Erde, also rund 150 Millionen Kilometer. Davon ausgehend, könnten etwa 15 Prozent der Sterne im Kepler-Feld einen hellen, nahen Begleiter aufweisen. Das bedeutet, dass die Planeten um diese Sterne weniger dicht sein könnten als bislang gedacht.

Das Transitproblem bei Doppelsternen

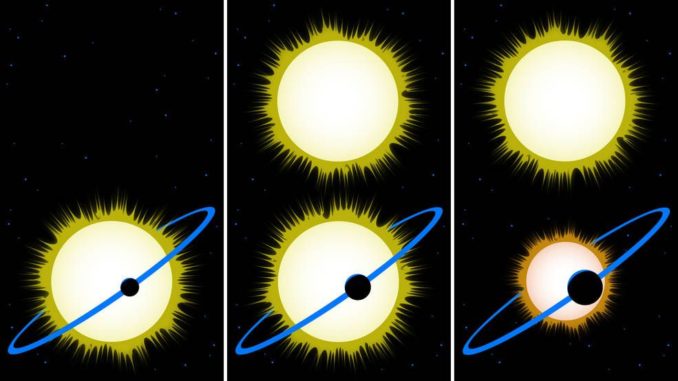

Wenn ein Teleskop einen Planeten vor seinem Stern entdeckt – ein Ereignis, das als „Transit“ bezeichnet wird -, dann messen Astronomen den resultierenden Helligkeitsabfall des Sterns. Die bei einem Transit blockierte Lichtmenge hängt von der Größe des Planeten ab: je größer der Planet, desto mehr Licht blockiert er und desto größer ist der beobachtete Helligkeitsabfall. Wissenschaftler nutzen diese Information, um den Radius (den halben Durchmesser) des Planeten zu bestimmen.

Wenn es in dem System zwei Sterne gibt, messen die Teleskope das kombinierte Licht beider Sterne. Aber ein Planet, der einen dieser Sterne umkreist, wird nur bei einem von ihnen einen Helligkeitsabfall hervorrufen. Wenn man also nicht weiß, dass dort ein zweiter Stern existiert, wird man die Größe des Planeten unterschätzen.

Wenn ein Teleskop beispielsweise beobachtet, dass die Helligkeit eines Sterns um fünf Prozent abfällt, würden die Forscher die Größe des vorbeiziehenden Planeten relativ zu diesem Stern bestimmen. Aber wenn ein zweiter Stern sein Licht beisteuert, muss der Planet größer sein, um einen gleich großen Helligkeitsabfall zu bewirken.

Falls der Planet den helleren Sterns in einem Doppelsystem umkreist, stammt der Großteil des Lichts bereits von diesem Stern, deswegen hätte der zweite Stern keine großen Auswirkungen auf die berechnete Größe des Planeten. Aber falls der Planet den schwächeren Stern umkreist, trägt der Hauptstern mehr Licht zu dem System bei und die Korrektur des berechneten Planetenradius kann beträchtlich sein: Er könnte sich verdoppeln, verdreifachen oder sogar mehr. Das wird Einfluss darauf haben, wie die Entfernung des Planeten zu seinem Stern berechnet wird, was wiederum bedingen könnte, ob der Planet in der habitablen Zone liegt.

Falls die Sterne ungefähr gleich hell sind, ist der „neue“ Radius des Planeten etwa 40 Prozent größer, als er aufgrund der Annahme wäre, dass das Licht von einem einzelnen Stern stammt. Weil die Dichte über die dritte Potenz des Radius berechnet wird, würde das eine fast dreifache Verringerung der Dichte bedeuten. Der Einfluss auf diese Korrektur ist bei kleineren Planeten am stärksten, weil es zur Folge hat, dass ein Planet, der vorher als Gesteinsplanet angesehen wurde, in Wirklichkeit ein Gasplanet sein könnte.

Die neue Studie

In der neuen Studie konzentrierten sich Furlan und Howell auf 50 Planeten im Blickfeld des Weltraumteleskops Kepler, deren Massen und Radien bereits geschätzt wurden. Diese Planeten umkreisen Sterne mit stellaren Begleitern im Abstand von maximal 1.700 Astronomischen Einheiten. Bei 43 der 50 Planeten berücksichtigten die früheren Berichte über ihre Größen nicht den Beitrag des Lichts von einem zweiten Stern. Daraus ergibt sich, dass eine Revision ihrer berichteten Größen notwendig ist.

In den meisten Fällen wären die Veränderungen bezüglich der berichteten Planetengröße gering. Frühere Forschungsarbeiten zeigten, dass 24 der 50 Planeten den größeren, helleren Stern eines Doppelsystems umkreisen. Darüber hinaus stellten Furlan und Howell fest, dass elf dieser Planeten zu groß für Planeten wären, falls sie den schwächeren Begleitstern umkreisen würden. Daher wird sich die veröffentlichte Größe für 35 der 50 Planeten nicht grundlegend verändern.

Aber bei 15 der genannten Planeten konnten sie nicht bestimmen, ob sie den schwächeren oder den helleren Stern des Doppelsystems umkreisen. Bei fünf dieser 15 Planeten sind die fraglichen Sterne ungefähr von gleicher Helligkeit, deshalb würden sich ihre Dichtewerte verringern, egal welchen Stern sie umkreisen.

Dieser Effekt der Begleitsterne ist wichtig für Wissenschaftler, die die von Kepler entdeckten Planeten charakterisieren. Er wird auch für die kommende NASA-Mission des Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) signifikant sein, die nach kleinen Planeten um nahe helle sowie kleine, kühle Sterne suchen wird.

„In weiteren Studien wollen wir sicherstellen, dass wir den richtigen Typ und die korrekte Größe eines Planeten beobachten“, sagte Howell. „Die korrekten Werte für die Größe und Dichte von Planeten sind entscheidend für zukünftige Beobachtungen wertvoller Planeten mit dem James Webb Space Telescope der NASA. Zu wissen, welche Planeten klein sind und aus Gestein bestehen, wird uns helfen zu verstehen, mit welcher Wahrscheinlichkeit wir erdähnliche Planeten anderswo in der Milchstraßen-Galaxie finden werden.“

(THK)

Antworten