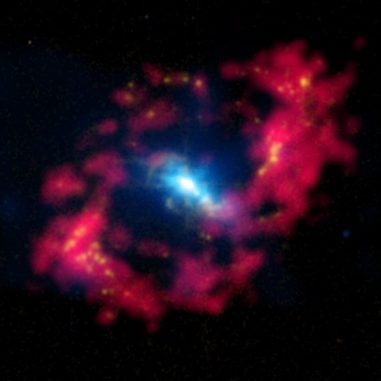

Dieses Komposit-Bild zeigt die zentrale Region der Spiralgalaxie NGC 4151, von Astronomen wegen ihrer Ähnlichkeit zum Auge des böswilligen Charakters in „Der Herr der Ringe“ auch als „Auge Saurons“ bezeichnet. In der „Pupille“ des Auges zeigen Röntgendaten des Chandra Röntgenobservatoriums (blau) und optische Daten (gelb) des 1-Meter Jacobus Kapteyn Telescope auf La Palma positiv geladenen Wasserstoff („H II“). Rote Gebiete um die Pupille herum stellen neutralen Wasserstoff dar, der mit dem Very Large Array im Radiowellenbereich beobachtet wurde. Dieser neutrale Wasserstoff ist Teil einer Struktur in der Nähe des Zentrums von NGC 4151 und wurde aufgrund von gravitativen Wechselwirkungen mit dem Rest der Galaxie verformt. Die Struktur umfasst Materie, die in Richtung des Galaxienzentrums fällt. Die gelben Kleckse in der roten Ellipse sind Regionen, in denen aktive Sternentstehungsprozesse stattfinden.

Eine kürzliche Studie hat gezeigt, dass die Röntgenemissionen wahrscheinlich durch einen Ausbruch des supermassiven Schwarzen Lochs in dem weißen Areal im Zentrum der Galaxie erzeugt wurden. Beweise für diese Theorie liefern die Ausdehnung der Röntgenstrahlen von oben links nach unten rechts, sowie Details des Röntgenspektrums. Es gibt außerdem Anzeichen für Wechselwirkungen zwischen einer zentralen Quelle und dem umgebenden Gas, insbesondere die gelben Bögen aus H-II-Emissionen über dem Schwarzen Loch und links von ihm.

Es wurden zwei verschiedene Szenarios vorgeschlagen, um die Röntgenemissionen zu erklären. Eine Möglichkeit ist, dass das zentrale Schwarze Loch vor 25.000 Jahren sehr viel schneller wuchs und die Strahlung des Materials, welches in das Schwarze Loch fiel, so hell war, dass sie die Elektronen von den Atomen des Gases getrennt hat. Als die Elektronen sich dann neu mit diesen ionisierten Atomen verbanden, wurden Röntgenstrahlen emittiert.

Die zweite Möglichkeit bezieht ebenfalls einen substanziellen Materialfluss ein, der in relativ kurzer Zeit in das Schwarze Loch fiel. In diesem Szenario erzeugt die freigesetzte Energie von der Akkretionsscheibe aus Materie, welche in das Schwarze Loch stürzt, einen enormen Abfluss an Gas von der Scheibenoberfläche. Dieses abfließende Gas erhitzte das auf seinem Weg liegende Gas direkt auf Temperaturen, bei denen Röntgenstrahlen emittiert werden. Solange das Gas nicht irgendwie aufgehalten wird, würde es sich in weniger als 100.000 Jahren von der Region fortbewegen. In beiden Szenarios könnte die verhältnismäßig kurze Zeitspanne seit der letzten Phase hoher Aktivität darauf hindeuten, dass solche Ausbrüche mindestens ein Prozent der Lebenszeit des Schwarzen Lochs einnehmen.

NGC 4151 befindet sich etwa 43 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und ist eine der nächstgelegenen Galaxien, die ein aktiv wachsendes Schwarzes Loch enthalten. Wegen ihrer Nähe bietet sie eine der besten Gelegenheiten, die Interaktion zwischen einem supermassiven Schwarzen Loch und dem umgebenden Gas seiner Heimatgalaxie zu untersuchen. Solche Wechselwirkungen oder „Feedback“ spielen eine Schlüsselrolle beim Wachstum von supermassiven Schwarzen Löchern und ihrer Galaxien. Wenn die Röntgenemissionen in NGC 4151 von heißem Gas stammen, welches von dem Abfluss des zentralen Schwarzen Lochs aufgeheizt wurde, wäre das ein starker Beweis für Feedback des Schwarzen Lochs auf das umgebende Gas im Größenmaßstab von Galaxien. Das würde dem Feedback noch größerer Maßstäbe ähneln, das in Galaxienhaufen beobachtet wurde, beispielsweise dem Perseus Cluster.

Diese Ergebnisse wurden in der Ausgabe vom 20. August 2010 der The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht. Die Autoren waren Junfeng Wang und Giuseppina Fabbiano vom Harvard Smithsonian Center for Astrophysics (CfA), Guido Risaliti vom CfA und dem INAF-Arcetri Observatory, in Florenz (Italien), Martin Elvis vom CfA, Carole Mundell von der Liverpool John Moores University in Birkenhead (Großbritannien), Gaelle Dumas und Eva Schinnerer vom Max Planck Institut für Astrophysik in Heidelberg (Deutschland), und Andreas Zezas, vom CfA und der Universität von Kreta in Griechenland.

Das Marshall Space Flight Center in Huntsville (Alabama) betreibt das Chandra-Programm für das Science Mission Directorate der NASA in Washington. Das Smithsonian Astrophysical Observatory steuert Chandras Wissenschafts- und Flugoperationen von Cambridge (Massachussetts) aus.

Quelle: http://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/multimedia/11-029.html

(THK)

Antworten