Ein rotierender Neutronenstern ist mit einem rätselhaften Schweif verbunden – so scheint es jedenfalls. Astronomen haben mit Hilfe des Chandra X-ray Observatory der NASA herausgefunden, dass von diesem als PSR J0357+3205 (oder kurz PSR J0357) bezeichneten Pulsar offenbar ein langer Schweif ausströmt, der im Röntgenbereich hell leuchtet.

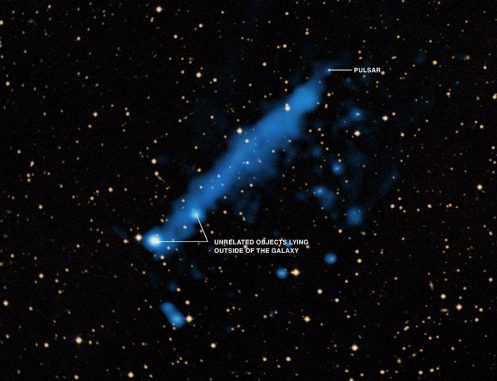

Dieses Kompositbild zeigt Chandra Daten in blau und Daten des Digitized Sky Survey in gelb. Die Position des Pulsars befindet sich am oberen rechten Ende des Schweifs. Die beiden hellen Quellen am unteren linken Ende des Schweifs sind Hintergrundobjekte, die außerhalb unserer Galaxie liegen.

PSR J0357 wurde zuerst im Jahre 2009 vom Fermi Gamma Ray Space Telescope entdeckt. Astronomen haben berechnet, dass der Pulsar etwa 1.600 Lichtjahre von der Erde entfernt und ungefähr eine halbe Million Jahre alt ist, was ihn zu einem mittelalten Objekt dieses Typs macht.

Wenn der Schweif in derselben Distanz liegt wie der Pulsar, dann erstreckt er sich über eine Länge von 4,2 Lichtjahren. Das würde ihn zu einem der längsten Röntgenschweife machen, der mit einem so genannten „rotationsgetriebenen“ Pulsar in Verbindung gebracht wird. Diese Klasse von Pulsaren bezieht ihre Energie aus dem eintretenden Energieverlust, wenn sich die Rotation des Pulsars verlangsamt. (Andere Pulsartypen umfassen jene, die durch starke Magnetfelder angetrieben werden und wieder andere erhalten ihre Energie durch Materie, die auf den Neutronenstern herabfällt.)

Die Chandra Daten deuten darauf hin, dass der Röntgenschweif möglicherweise durch Emissionen von energiereichen Teilchen im Pulsarwind erzeugt wird und die Teilchen entlang der magnetischen Feldlinien spiralen.

Andere Röntgenschweife in der Umgebung von Pulsaren wurden als Schockwellen interpretiert, die durch die schnelle Bewegung des Pulsars im Raum verursacht werden. Der Wind folgt ihm und dessen Teilchen werden durch die Wechselwirkungen des Pulsars mit dem interstellaren Gas, auf das er trifft, zurückgeschleudert.

Diese Schockwellen-Interpretation kann auf PSR J0357 zutreffen oder auch nicht, es gibt verschiedene Probleme, die erklärt werden müssen. Beispielsweise zeigen die Fermi Daten, dass PSR J0357 nur sehr wenig Energie verliert, während seine Rotation mit der Zeit langsamer wird. Dieser Energieverlust ist wichtig, weil er er in Strahlung umgewandelt wird und einen Teilchenwind des Pulsars antreibt. Das beschränkt die Energiemenge, welche die Teilchen in dem Wind erlangen können, deswegen kann dies nicht die Ursache für die Röntgenwerte sein, die von Chandra in dem Schweif beobachtet wurden.

Eine weitere Herausforderung für diese Erklärung ist, dass andere Pulsare mit Schockwellen helle Röntgenemissionen zeigen, die den Pulsar umgeben und das ist bei PSR J0357 nicht beobachtet worden. Der hellste Bereich des Schweifs ist außerdem weit von dem Pulsar entfernt und das unterscheidet sich von dem, was bei anderen Pulsaren mit Schockwellen beobachtet wurde.

Nachfolgende Untersuchungen mit Chandra könnten helfen, diese Schockwellen-Interpretation zu testen. Wenn der Pulsar sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt wie der Schweif, würde das die Schockwellen-Theorie unterstützen.

Diese Ergebnisse wurden in der Ausgabe vom 1. Juni 2011 des The Astrophysical Journal veröffentlicht. Der leitende Autor ist Andrea De Luca vom Institute of Advanced Study (IUSS) in Pavia (Italien), dem National Institute of Nuclear Physics (INFN) in Rom und dem National Institute for Astrophysics (INAF) in Mailand.

Die Co-Autoren sind M. Marelli vom INAF in Mailand und der University of Insubria in Italien, R. Mignani vom University College London (Großbritannien) und der University of Zielona Gora in Polen; P. Caraveo vom INAF in Mailand; W. Hummel von der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Deutschland; S. Collins und A. Shearer von der National University of Ireland; P. Saz Parkinson von der University of California in Santa Cruz; A. Belfiore von der University of California in Santa Cruz und der University of Pavia und G. Bignami vom IUSS in Pavia und dem INAF in Mailand.

Quelle: http://chandra.si.edu/photo/2011/psrj0357/

(THK)

Antworten